どうモー、うしコラムです。

2023年1月下旬の寒波は大変な猛威でしたが、皆様、被害はありませんでしたか?

うちの農場は牛の水飲み場が凍り、お湯で溶かしては端からまた凍っていくという無間地獄を体験しました。

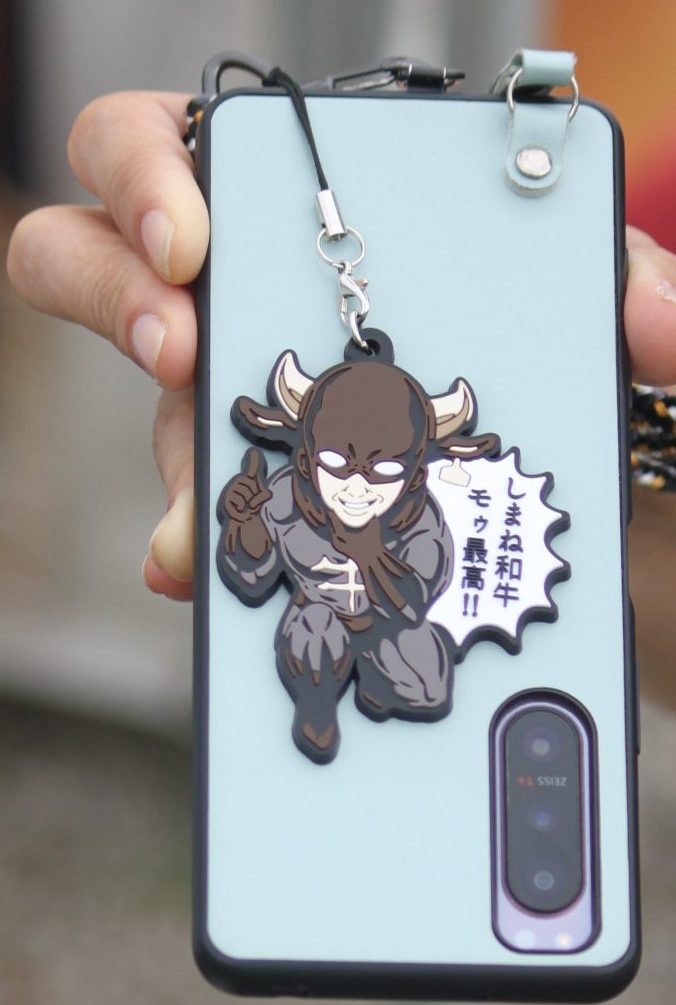

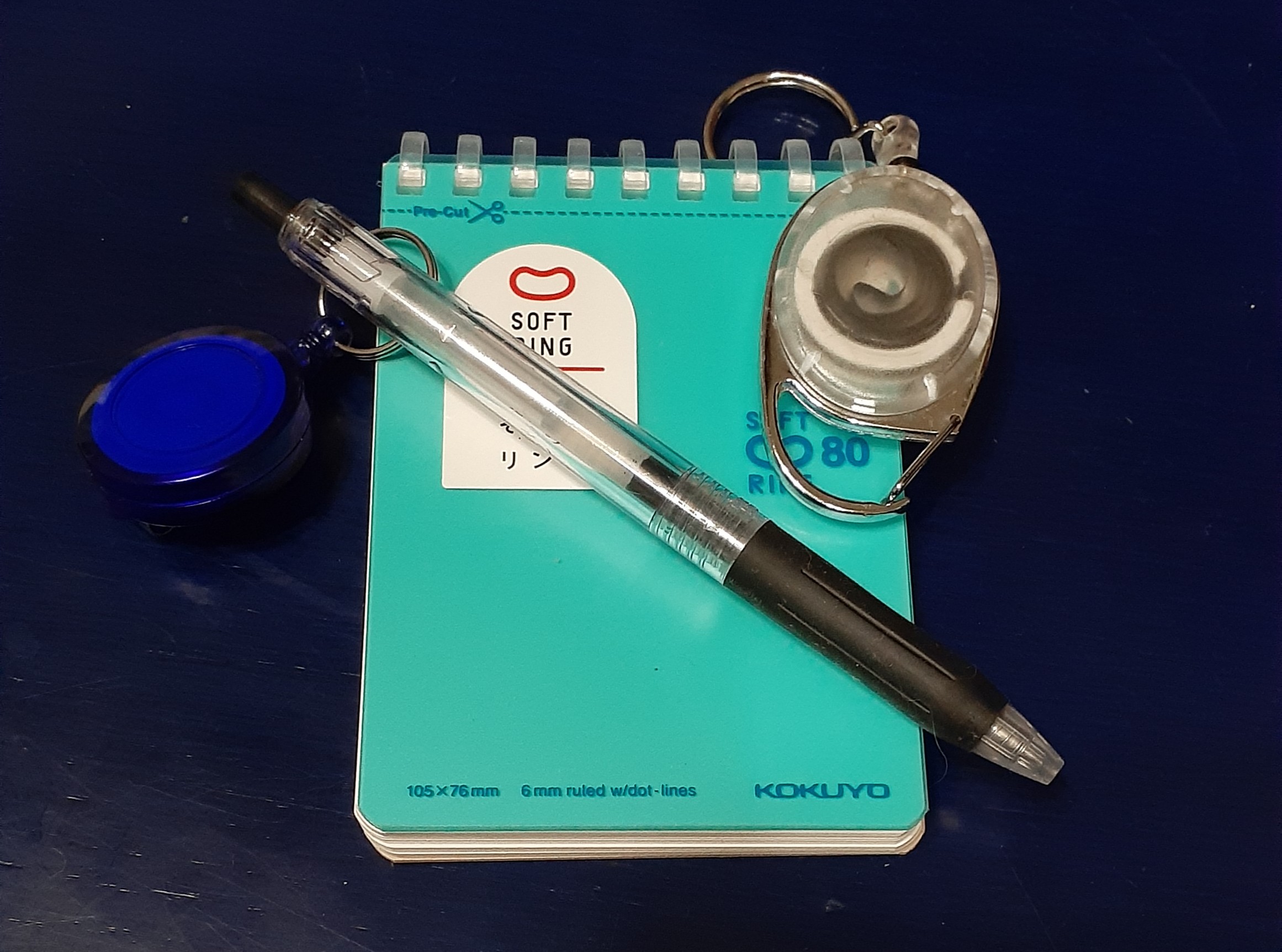

さて、下の写真、なんだと思います?

そう、私のアイテム・メモ帳とペンですが、リールがついているのにお気づきでしょうか。私はなんなら携帯電話にも装着しています。

なぜこんなサイボーグ化(?)を施すかというと、理由はひとつ

牛のしっぽにハタキ落とされるから!(泣)

です。

そう、ハタキ落とされる先は牛糞まみれの床であることを忘れてはいけません。

この牛糞、もしかして皆さん、ぼとっと塊で落ちてくることを想像していませんか?

実は牛の糞(連呼して申し訳ないですが)の水分含量はかなり高く、教科書に載っている例えをそのまま拝借すると「なめらかプリンのよう」であり、踏んで足を離したときに足跡が残らない状態に戻るようなべっちゃり具合が健康な状態の糞なのです。

獣医は牛のお尻側に回って検査や診察をすることも多いのですが、このとき油断すると、鞭さながらの尻尾(しっぽ)攻撃を食らうのです。

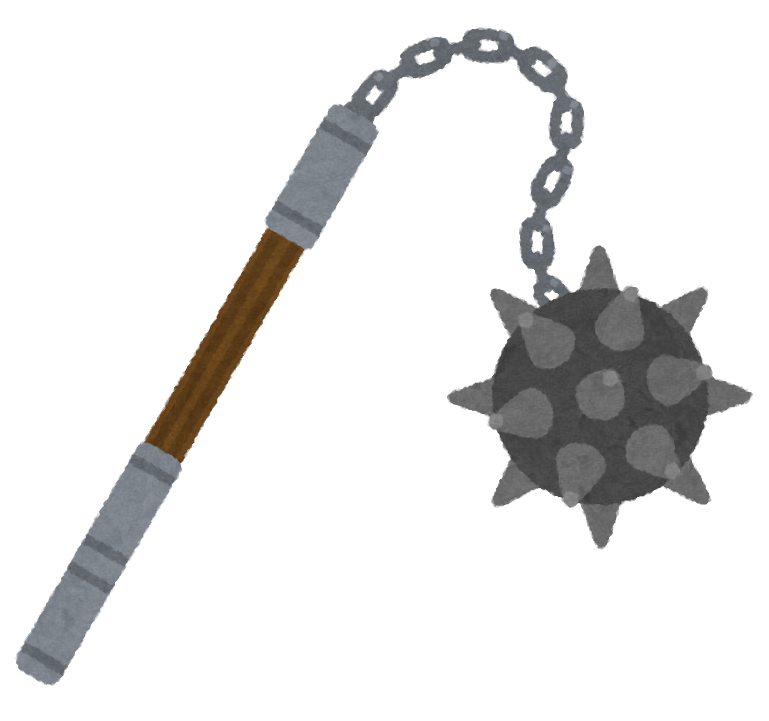

なお、尻尾の先に糞が絡みついて固まっている状態になっていることもあるのですが、それはもう攻撃力マシマシで、イメージでいうとこんな感じ。

今日の予定が、仕事の記録が、気づきやノウハウが詰まったメモが、この一撃で牛糞プリンの中にダイブした日には、それはもうすごい精神的ダメージで。

以来、農場で作業するときに使うものには、命綱をつけることを心がけたという次第でした。