どうモー、うしコラムです。

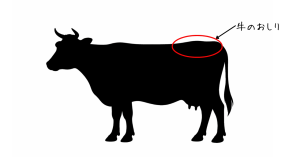

牛肉の「部位」について話していこうという解説企画第2弾です。前回は「牛のお尻」まわりの肉について説明しました。ランプとイチボでしたね。

そのとき、「『腰付近がそのままお尻』であり、ここは重要なポイント」と述べたのですが、ではその続きに踏み込んでみましょう。

腰回りのお肉のことは、英語で「ロイン」といいます。ん?なんか聞いたことありますね。

そう、ご存じ「サーロイン」のロインは、本来「腰の肉」という意味なのです。

しかしここがややこしいところなのですが、「腰回りはお尻」でもあって、本来ロインと呼ばれるべきところは前回説明した通り「ランプ」と呼ばれていますね。

結論に進む前に、サーロインの話をしましょう。

実はサーロインの「サー」とは、「~の上」を意味します。「上」とは牛の場合は「頭のある方向」ということになります。

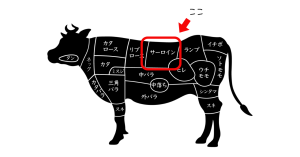

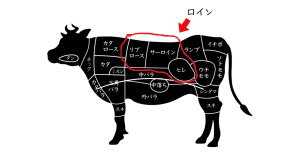

そこで改めて肉の部位の模式図を見てみましょう。確かにサーロインは腰(ランプやイチボがあるところ)の前にあることが分かりますね。

この部分がサーロインで、更にその前がリブロース。ちなみに「リブ」は肋骨のこと。

細かなことを言いますと、牛の背骨って頸椎(7個)・胸椎(13個、肋骨もそこについている)・腰椎(6個)とありまして、第10胸椎と第11胸椎の間に境界線が引かれます。そこから頭寄りの第6(もしくは7)胸椎~第10胸椎間がリブロース、尻尾寄りの第11胸椎~第6腰椎までをサーロインと呼んでいます。

これらに、人間でいう所のインナーマッスル、腰痛対策として鍛えましょうと言われるあの筋肉=ヒレを加えたものをまとめて食肉業界では「ロイン」と呼んでいるのです。

「腰」の医学的な定義としては、胸椎から下(尻尾方向)は「腰椎」というように腰扱いなので、この3つの部位をまとめて「ロイン(腰回り)」と呼んでも正確ではあるのですが。…でもどうしても腰=腰骨(寛骨、ランプやイチボのある所)付近のイメージがあるので、なんかややこしいなぁと思ってしまいますね(笑)。

さて、先ほどさらっと(また出た)「人間でいう所のインナーマッスル、腰痛対策として云々…」といった話をしました。

これも実は重要なポイントなのですが、その深掘りはまた次回!