どうモー、うしコラムです。

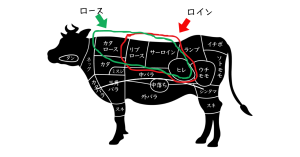

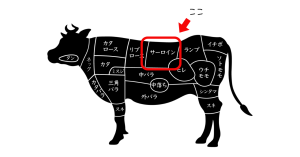

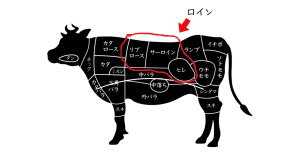

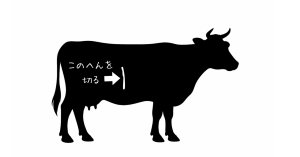

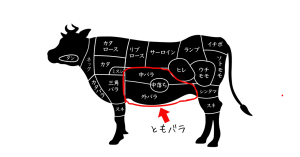

さて、今回もお肉について。これまで肩ロース、リブロース、サーロイン、ヒレ、ランプ、イチボといった背中寄りのお肉の紹介をしてきましたので、今回はおなか側に進んでみます。

私が学生だったとき、獣医学部の卒業試験に、腹部の筋肉の層の順番に関する問題が出たことがありました。その問題の答えは「外腹斜筋→内腹斜筋→腹横筋」というもので、恥ずかしながら当時の私は正確に答えることができませんでした。

その記憶がフラッシュバックしたのは牧場の現場に出るようになってから、牛の第4胃変位という病気の手術について改めて手ほどきを受けることになった時のこと。いろんな術式があるのですが、その時指導を受けたのは牛の脇腹あたりを切る方法でした。

手術を進めながら指導員が教えてくれたのが、

「…筋肉が見えたら、外腹斜筋→内腹斜筋→腹横筋の順に切っていきます」

あ、ここで出てくるのか―!!!

間違えたからこそ記憶に残るってことはあるもんです。勉強と実務がつながる瞬間ですね。この手術は牛獣医なら必修スキル。だから試験に出るほど大事だったのか、と気付いて目からウロコ。

「そして…」

ん?まだ続くの?と思っていたら、切開した筋肉の断面を指しながら、ずばっとこう言いました。

「ここがカルビです!」

もともと「カルビ」とは韓国語で「肋骨」を意味し、肋骨付近の肉のことを指していたそうで。肋骨から腹部まわり、総じて「ともバラ」と呼ばれるこの部分。上述の手術で切っている部分はまさにこのエリア内にあります。

実は、肉の部位を定義している「食肉小売品質基準」の中に「カルビ」という部位は存在しません。「カルビ」とは、「肋骨付近」という部位を示す言葉であると同時に、「韓国風の甘辛く焼いて調理する食べ方」でもあるのです。

なので、指導員が「ここはカルビです」と断言したところは、正確には「日本で『カルビ』によく使われる部位」ということになるのでしょうね。

言うまでもなく、脂を多く含み、焼いて食べるのに適した部分です。

先日、2026年2月17・18日は獣医師国家試験がありました。受験生の皆様、お疲れさまでした。おいしいお肉でも食べて、しっかり疲れを癒してくださいね。生産現場でお会いできることを楽しみにしています。